Kinder und digitale Gewalt

Überblick

Bei digitaler Gewalt im Partnerschaftskontext sind häufig nicht nur die Frauen selbst, sondern auch ihre Kinder (mit)betroffen. Denn Täter können sie in die Ausübung digitaler Gewalt hineinziehen oder sie dafür instrumentalisieren. Besonders bei Umgangskontakten muss das berücksichtigt werden. Von der Aufnahme ins Frauenhaus bis hin zur Sicherheitsberatung müssen Kinder mitgedacht werden. Digitale Gewalt hat auch für Kinder Folgen für ihre Entwicklung, ihr Wohlbefinden und ihre psychische Gesundheit. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Frauenhaus ist daher eine gemeinsame Aufgabe aller Fachkräfte.

Betroffenheit von Kindern

Die Istanbul-Konvention erklärt, dass Kinder immer betroffen sind, wenn sie Zeug*innen der Gewalt gegenüber ihren Müttern werden. Kinder erleben Gewalt also auch dann, wenn sie nicht selbst direkte Gewalt durch einen Elternteil erfahren. Bei digitaler Gewalt können Kindern oft zusätzliche Rollen aufgezwungen werden, wenn sie als Kommunikationskanäle oder Druckmittel gegen ihre Mütter benutzt werden. Gefährder können Frauen so auch nach der Trennung intensiv überwachen, kontrollieren und sie unter Druck setzen. Kinder sind also nicht nur mitbetroffen, sondern werden durch den Gefährder in das Gewalt-Geschehen oder sogar in die Gewalt-Ausübung bewusst oder unbewusst hineingezogen. In dieser Situation werden die Kinder zu einem Instrument elterlicher Interessen. Sie sind und können aber niemals dafür verantwortlich sein. Das Besondere an digitaler Ex-Partnerschaftsgewalt ist, dass sie vor allem im Zusammenhang mit Umgangskontakten nach einer Trennung Kinder trifft.

Kinder im Frauenhaus

Laut der aktuellen Frauenhausstatistik lebten 2024 mehr Kinder in Frauenhäusern als Frauen. 60 % der Frauen lebten mit Kindern im Frauenhaus. Dabei waren über 50 % der Kinder unter 6 Jahren, was eine besondere Herausforderung bei der Sensibilisierung bezüglich digitaler Gewalt darstellt.

Abhängig vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes kann digitale Gewalt unterschiedliche Formen annehmen. Wenn ein Kind bereits ein eigenes Gerät besitzt, kann der Gefährder es direkt kontaktieren und gegebenenfalls, direkt oder indirekt, dazu zwingen, seinen Aufenthaltsort bzw. den seiner Mutter zu verraten. Hat das Kind einen eigenen Account in sozialen Medien, kann dieser dafür genutzt werden, die Beziehung zur Mutter zu schädigen, z. B. durch öffentliche Posts mit Beleidigungen gegen die Mutter. Wenn ein Kind kein eigenes Gerät benutzt, sondern das der Mutter, kann es unangemessene Inhalte mitbekommen, z. B. wenn der Gefährder die Mutter diffamiert oder ihr beleidigende Nachrichten schickt.

Nicht weniger als betroffene Frauen selbst müssen daher auch Kinder im Mittelpunkt der sozialpädagogischen (Schutz-)Maßnahmen bei digitaler Gewalt stehen.

„Jede Frauenhausmitarbeiterin – unabhängig von ihrem Tätigkeitsschwerpunkt – steht in der Verantwortung, den Schutz und die Sicherheit von Kindern zu unterstützen.“

SafeShelter, Leitfaden: Heranwachsen in Sicherheit 2021: 13

Wie findet digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt gegen Kinder statt?

Kinder können durch folgende Gewaltformen betroffen sein (vgl. eSafety 2020: 16-26):

- Nachrichten mit Beleidigungen und Drohungen

- unerwünschte Kontaktaufnahme

- Kontrolle über Zeitgestaltung, Aktivitäten und Kontakte

- Einschränkung/Abbruch des Kontakts zur Mutter

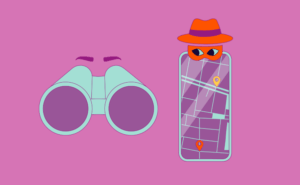

- Ortung und Überwachung

- Einbindung in die Überwachung ihrer Mutter

Im Frauenhauskontext versuchen Gefährder häufig den Standort von Betroffenen und deren Kindern zu ermitteln. Im Spielzeug der Kinder können Tracker versteckt werden und mithilfe von Apps auf Geräten von Betroffenen oder Kindern können diese geortet und überwacht werden. Aber auch Versuche, in Gesprächen mit Kindern den Standort zu ermitteln, zählen dazu. Kinder können beispielsweise gebeten werden, die Umgebung beim Videotelefonat zu zeigen.

Besondere Vulnerabilität und Risiken

Wenn die Betroffene Kinder hat, können diese instrumentalisiert werden, um Druck zu erzeugen und weitere Gewalt gegen sie auszuüben. Auch nicht gemeinsame Kinder können vom Täter kontaktiert und für Überwachung oder andere Formen digitaler Gewalt ausgenutzt werden. Denn auch sie befinden sich in einer vulnerablen Lage und haben womöglich eine emotionale Beziehung zum Täter. Kinder sind bedingt durch ihr Alter besonders gefährdet, manipuliert zu werden. Sie begleiten die Mutter, ziehen mit ins Frauenhaus ein und kennen vertrauliche Informationen über ihre Mutter. Diese Vulnerabilität sollte bei der Sicherheitsplanung und Beratung der Betroffenen berücksichtigt werden.

Handelt es sich um gemeinsame Kinder, für die ein geteiltes Sorge- und Umgangsrecht besteht, wird die Situation noch komplizierter und gefährlicher. Umgangskontakte erhöhen das Risiko und ermöglichen dem Täter, auch nach der Trennung, weiter Gewalt auszuüben. Deswegen sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, wie z. B. ein vorbereitendes Gespräch vor dem Kontakt mit dem Vater, sei es digital oder in Präsenz.

Folgen

Digitale Gewalt hat für (mit)betroffene Kinder spürbare Folgen. Neben einem psychischen Trauma kann es auch zu sozialen Folgen kommen, wenn das Kind aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen soziale Medien nicht nutzen darf und somit keinen Kontakt zu Freund*innen hat. Traumatische Belastungen und ein eingeschränkter Zugang zu digitalen Medien kann den Bildungsverlauf eines Kindes negativ beeinflussen.

Die Rechte des Kindes auf digitale Teilhabe, Informationen, Spiel und Kontakte zu Freund*innen sind daher bei digitalen Sicherheitsmaßnahmen ebenso zu berücksichtigen.

Quellen

- Cegla, S. (2022): Schutz vor Cyberstalking- und Mobbing. In: Schutzkonzept gegen digitale Gewalt und zu IT-Sicherheit im Frauenhaus. Berlin: Frauenhauskoordinierung e.V. (unveröffentlicht) (139-141).

- Dragiewicz M, O’Leary P, Ackerman J, et al. (2020) Children and technology-facilitated abuse in domestic and family violence situations: Full report. Melbourne: eSafety.

- Douglas, H. (2023): The co-option of children in relation to intimate partner violence and the use of technology. In: Harris, B. and Woodlock, D. (2023) Technology and Domestic and Family Violence: Victimisation, Perpetration and Responses. Abingdon Oxon: Routledge.

- SafeShelter (2021) Leitfaden für Deutschland und Österreich: Heranwachsen in Sicherheit. Schutz und Sicherheit von Kindern in Frauenhäusern. Wien: SafeShelter.

Alle Links wurden am 05.11.2025 zuletzt abgerufen.

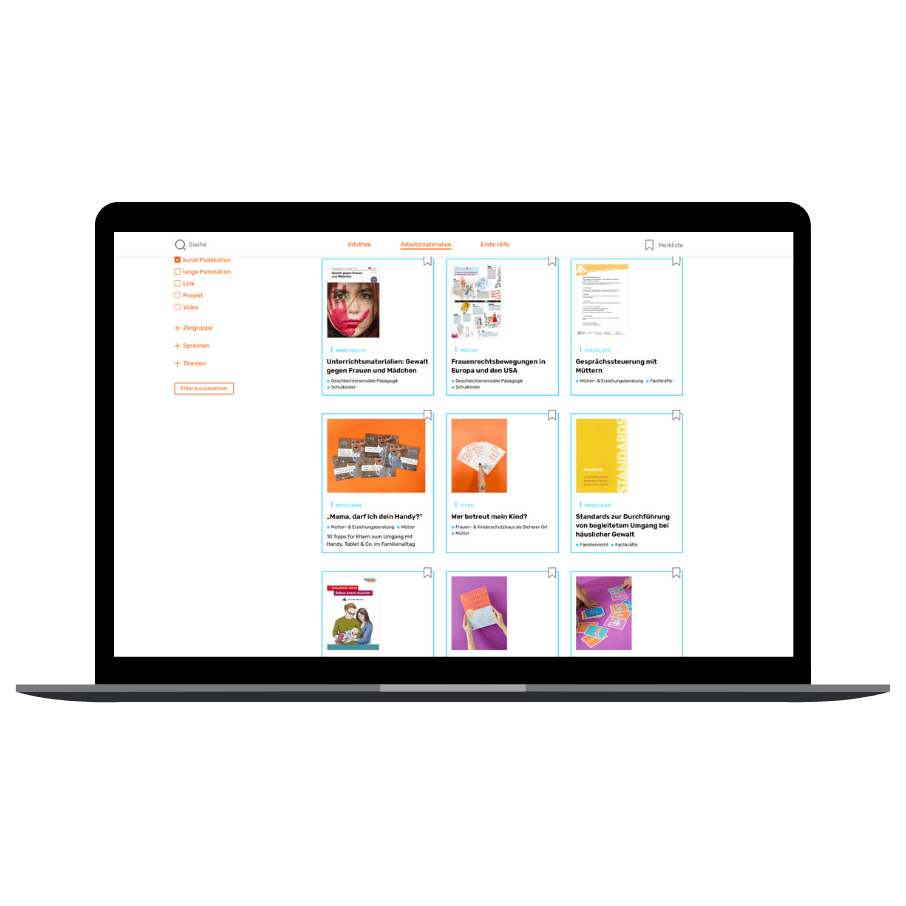

Unser Fachkräfteportal für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Das FHK-Fachkräfteportal www.sicher-aufwachsen.org bietet Impulse, Praxisbeispiele und Methoden, um Fachkräfte zu unterstützen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die von Partnerschaftsgewalt mitbetroffen sind.

Verwandte Inhalte

Cyberstalking

FHK-Arbeitsmaterial: Plakat zu „Medien-Regeln im Frauenhaus“

Broschüre „Mama, darf ich dein Handy?“

ist ein Benutzerkonto, das eine Person auf einer Webseite oder in einer App anlegt, um sich zu anzumelden.

ist ein Programm, das auf mobilen Geräten, wie Smartphones und Tablets, verwendet werden kann. Es gibt Apps für alle möglichen Zwecke: vom Versenden von Nachrichten über soziale Medien bis zum Onlinebanking. App ist die Kurzform des englischen Wortes „application“ (Anwendung).