Auswirkungen digitaler Gewalt

Überblick

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation zählt (Ex-)Partnerschaftsgewalt weltweit zu den größten Gesundheitsrisiken – besonders für Frauen. Die Auswirkungen von digitaler (Ex-)Partnerschaftsgewalt auf das Leben der Betroffenen und ihr soziales Umfeld können tiefgreifend sein. Diese Gewaltform muss daher genauso ernst genommen werden wie andere Formen von Gewalt.

Digitale Gewalt – reale Folgen

Digitale Gewalt durch (Ex-)Partner kann das Sicherheitsgefühl der Betroffenen nachhaltig zerstören. Viele berichten, dass ihr Leben durch digitale Kontrolle und Überwachung oder durch eine öffentlichen Bloßstellung im Internet stark beeinträchtigt wurde.

„Er wusste, welche Bilder ich mache, er wusste, wann ich auf die Toilette gegangen bin, wann ich rausgegangen bin, wann ich mit wem was geredet habe, und das war einfach zu viel. Man ist nicht mehr frei.“

Grave, B./Nagel, B. (2022: 6)

Mögliche Folgen sind Gefühle von Ohnmacht und Angst, wenn Täter technische und rechtliche Schutzmaßnahmen umgehen. Die ständige Bedrohung online und offline führt häufig zu dauerhafter Anspannung, Schlafstörungen, Panikattacken oder anderen psychosomatischen Beschwerden.

Werden intime oder persönliche Informationen im digital veröffentlicht, kommt es zu Scham, sozialem Rückzug und einem Verlust von Vertrauen – auch gegenüber Freund*innen oder Familienmitgliedern.

„Ich habe meine gesamte Familie seit 15 Jahren auf Facebook. Und ich würde gern alle guten Sachen teilen. Aber ich bin so verletzt und beschämt, dass alle meine Cousins und Familie und Brüder und Schwestern, Nichten und Neffen gesehen haben, was mein Ex gepostet hat. Es ist mir immer noch peinlich, und es ist schwer, weil ich alleine in Deutschland bin. Das war mein einziger Zugang zu all meinen Freunden und meiner Familie. Sie haben mir geholfen, mich weniger alleine zu fühlen. Und er hat mir das weggenommen. Als er diese Bilder gepostet hat. (…) Es ist mir immer noch so peinlich, es ist zehn Monate her und ich kann immer noch nicht Facebook oder Instagram öffnen.“

Grave, B./Nagel, B. (2022: 8)

Langfristig kann digitale Gewalt die psychische Stabilität erheblich beeinträchtigen und zu Erschöpfung, Depressionen und Suizidgedanken führen (Habringer et al. 2023).

Im Kontext von (Ex-)Partnerschaftsgewalt erleben Betroffene die digitale Gewalt mit anderen Gewaltformen. Deshalb geht es im nächsten Abschnitt um die Folgen von (Ex-)Partnerschaftsgewalt insgesamt

Auswirkungen von (Ex-)Partnerschaftsgewalt

(Ex-)Partnerschaftsgewalt kann vielfältige psychische, soziale, körperliche und wirtschaftliche Folgen für die Betroffenen haben. Die Schwere hängt dabei stark von individuellen Schutz- und Risikofaktoren ab. Auch nach dem Ende der Gewalt bleiben viele Betroffene langfristig beeinträchtigt und in verschiedenen Lebensbereichen eingeschränkt:

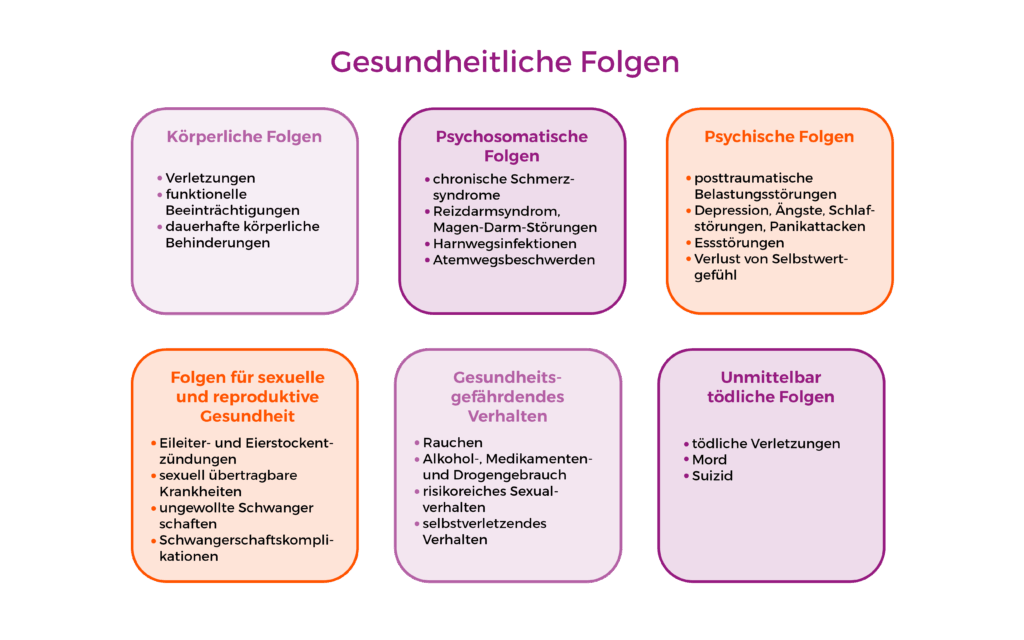

Körperliche und psychische Folgen

(Ex-)Partnerschaftsgewalt kann die Gesundheit von Betroffenen erheblich und langfristig beeinträchtigen. Die gesundheitlichen Auswirkungen hängen nicht nur von der Gewalt selbst ab, sondern auch davon, wie Betroffene diese Erfahrungen bewerten und verarbeiten. Zudem verstärken soziale Faktoren wie Isolation, Armut und ein eingeschränkter Zugang zu Unterstützungsangeboten die gesundheitlichen Risiken.

Soziale Folgen

Kontrolle und Isolation durch den Täter können zu sozialer Abschottung und Verlust unterstützender Beziehungen führen. Durch Trennung, Scheidung und Wohnungswechsel können soziale Netze zusätzlich geschwächt und der Zugang zu Hilfe erschwert werden.

Wirtschaftliche Folgen

Gewalt kann zu geringerer Leistungsfähigkeit, Arbeitsausfällen und Arbeitsplatzverlust führen, was das Risiko von wirtschaftlicher Abhängigkeit und Armut verstärkt. Viele Betroffene verzichten aus Angst vor weiterer Gewalt auf finanzielle Ansprüche und haben ein erhöhtes Risiko wohnungslos zu werden.

Aufenthaltsrechtliche Folgen

Für Betroffene, deren Aufenthaltstitel an den Täter gekoppelt ist, hat die Gewalt auch aufenthaltsrechtliche Folgen. Die aktuelle Rechtslage im Aufenthaltsgesetz bietet nur eingeschränkten Schutz: Aufenthaltstitel sind oft an die Partnerschaft gebunden, Schutzregelungen greifen nicht für alle Betroffenen und Nachweise häuslicher Gewalt sind häufig aufwendig (Deutscher Juristinnenbund 2024).

Auswirkungen von (Ex-)Partnerschaftsgewalt auf Kinder

Kinder und Jugendliche, die (Ex-)Partnerschaftsgewalt miterleben, sind immer mitbetroffen. Sie wachsen in einem Umfeld von Bedrohung, Angst und Unsicherheit auf. Häufig fühlen sie sich schuldig oder verantwortlich, versuchen einzugreifen oder die betroffene Person zu schützen. Sie können aber auch selbst Gewalt erfahren.

Das wiederholte Erleben von Gewalt beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl, die emotionale Entwicklung und das Vertrauen in andere Menschen. Es können schwere psychische Belastungen und körperlichen Auswirkungen entstehen (Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2024).

Transgenerationalen Gewaltkreislauf durchbrechen

(Ex-)Partnerschaftsgewalt wirkt häufig generationenübergreifend. Kinder orientieren sich an dem, was sie in ihrer Familie erleben: Wenn Kinder Gewalt als normal erfahren, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie später selbst Gewalt in Partnerschaften ausüben oder von ihr betroffen sind (BMFSFJ 2014). Dieser transgenerationale Gewaltkreislauf kann durchbrochen werden, wenn Eltern sich der Problematik bewusst werden und ihr Verhalten ändern.

Kinder und Jugendliche brauchen daher gezielten Schutz, angemessene Unterstützung und professionelle Begleitung, um die Folgen der Gewalt zu bewältigen und eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Präventive Maßnahmen und Interventionen können dazu beitragen, den transgenerationalen Gewaltkreislauf zu durchbrechen und langfristige Belastungen zu reduzieren.

Weitere Informationen zur Begleitung von gewaltbetroffenen Kindern und Jugendlichen finden Sie auf unter sicher-aufwachsen.org.

Quellen

- BMFSFJ (2014): Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen. Eine sekundäranalytische Auswertung zur Differenzierung von Schweregraden, Mustern, Risikofaktoren und Unterstützung nach erlebter Gewalt. Berlin.

- Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2024): Gewalt in Paarbeziehungen und die Folgen für Kinder und Jugendliche – Aktuelle Studienlage. Aktenzeichen WD 8 – 3000 – 033/24. Berlin.

- Deutscher Juristinnenbund (2024): Policy Paper 24-20: Gewaltschutz von Frauen im Aufenthaltsgesetz.

- Grave, B./Nagel, B. (2022): Bewohner*innenperspektiven auf den Schutz vor digitaler Gewalt im Frauenhaus. Berlin: Frauenhauskoordinierung e. V.

- Habringer, M./Hoyer-Neuhold, A./ Messner, S. (2023): (K)ein Raum. Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen. Wien.

- Hellbernd, H./ Branzk P., Wieners, K. / Maschewsky-Schneider, U. (2004): Häusliche Gewalt gegen Frauen: gesundheitliche Versorgung. Das S.I.G.N.A.L.-Interventionsprogramm. Berlin.

- WHO (2013): Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Genua.

Alle Links wurden am 05.11.2025 zuletzt abgerufen.

Verwandte Inhalte

Studien & Statistiken

Bildbasierte sexualisierte Gewalt